Saluto del Direttore

Prolusione Scuola Biblioteconomia 2016-2017

3 ottobre 2016

Mons. Cesare Pasini,

La vocazione umanistica della Vaticana come biblioteca di studi e di dialogo culturale

Il titolo dato a questa prolusione vorrebbe identificare la specificità della Biblioteca Apostolica Vaticana nella

sua “vocazione umanistica”. Probabilmente questo aspetto è anche generale ‒ dovrebbe essere generale

‒ per ogni biblioteca: può esistere una biblioteca che non tragga la sua stessa ragion d’essere dallo spirito

umanistico? Lasciando in ogni caso serenamente aperta la risposta a questa domanda, desidero affrontare il tema della Vaticana

nella sua vocazione umanistica, come biblioteca di studi e di dialogo culturale. Se poi, come spero, questa indagine dirà

qualcosa anche per tutte le biblioteche, non avremo che da rallegrarcene.

I papi hanno avuto lungo i secoli una loro biblioteca e, pubblicando la storia della Biblioteca Vaticana, nel primo volume abbiamo dedicato due contributi

ai secoli precedenti: uno dedicato a La biblioteca dei pontefici dall’età antica all’alto medioevo

(di Marco Buonocore) e l’altro a La biblioteca papale nel Duecento e nel Trecento

(di Agostino Paravicini Bagliani), quest’ultimo concluso con la biblioteca papale ad Avignone. Con papa Niccolò V,

il fondatore della Biblioteca che poi sarà chiamata Vaticana, si volta pagina. Proprio perché Niccolò V, Tommaso Parentucelli da

Sarzana è uno squisito umanista e la biblioteca a cui dà vita attorno al 1450 rispecchia lo spirito umanistico. Nel

breve per Enoch d’Ascoli, uno degli emissari inviati in varie parti del mondo a raccogliere e copiare testi

per la biblioteca, il 30 aprile 1451, il Papa infatti dichiarava e stabiliva che la biblioteca fosse pro communi doctorum virorum

commodo, “per utilità e interesse comune degli uomini di scienza”. Se le biblioteche medievali, quelle dei monasteri

e quelle delle scuole e delle università, erano riservate a un pubblico ristretto, e se le biblioteche papali sin allora erano state riserviate

all’uso della curia romana e quelle dei re e dei principi erano riservate alle rispettive corti, ora papa Parentucelli desiderava rendere accessibili

i volumi che veniva raccogliendo anche a lettori esterni.

L’umanesimo vive di questa apertura che può essere colta sotto vari aspetti.

C’è in primo luogo l’ apertura sulla

storia: fondando la biblioteca Niccolò V desiderava riprendere in mano e ridar vigore, anche dal punto di vista ideale, a tutta

la “tradizione” di studi e di riflessioni che collega la Santa Sede alla Roma dell’impero antico e insieme alla Roma delle

prime “testimonianze” della Chiesa di Pietro e Paolo. Niccolò V infatti spinse i suoi interessi di studioso sia alla Roma antica pagana sia a

quella cristiana, come ben emerge dalle annotazioni autografe che egli lasciò su molti dei volumi che costituivano il nucleo originario della Biblioteca e

che sono tuttora conservati in grandissima parte nei fondi più antichi dell’attuale Biblioteca Apostolica Vaticana.

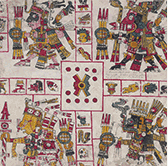

Questa apertura assume subito anche un taglio linguistico e contenutistico: la biblioteca di

Parentucelli nasce latina e greca insieme, e non passerà molto tempo perché entrino in essa volumi ebraici e poi, si sa, tutta una varietà di

alfabeti e di lingue che danno pregevole rappresentanza agli idiomi del bacino mediterraneo (armeno, copto, etiopico, siriaco, aramaico, arabo, turco) e, più

oltre, alle scritture pittoriche precolombiane in America, da un lato, e alle scritture dell’India, della Cina e del Giappone in Asia, dall’altro. I

contenuti, d’altro canto, sono quelli degli studia humanitatis, estremamente vasti da potersi estendere a tutte

le “scienze” che l’uomo può sondare e approfondire: le varie letterature a partire dai classici, la storia e la geografia, l’arte e

l’architettura, la musica, la medicina, la fisica e la matematica, il diritto, la filosofia, la liturgia, la teologia.

L’umanesimo vive questa apertura, perché ha il gusto di conoscere e capire, approfondire e confrontare. L’umanesimo ha il gusto

dei libri e delle biblioteche dove raccogli i libri e, di conseguenza, raccogli anche i “fruitori” di libri, i loro lettori. Quando leggo un libro mi

metto in dialogo “virtuale” con persone di altri luoghi e di altri tempi. Quando frequento una

biblioteca mi metto in dialogo “reale” con persone con cui posso creare un dialogo.

Tutto può anche guastarsi. Posso guastarmi con i libri e le persone di altri tempi. Perché mi manca la strumentazione

per accostarli: strumentazione linguistica, ad esempio, strumentazione di contesto ambientale e culturale, necessaria per non fraintendere. Oppure perché mi

manca l’apertura mentale dell’ascolto: perché non ho interesse a quel “frammento” di umanità o perché non ne ho rispetto

o, all’opposto (anche se forse più raramente), perché mi smarrisco come a farmene travolgere.

Anche l’

incontro in biblioteca può non funzionare: dappertutto, compreso in una biblioteca, ci si può sfiorare senza incontrarsi, senza parlarsi. Avviene anche nel

rapporto fra pubblicazioni degli uni e degli altri. Il “dialogo”, cioè, può essere animato o pacato, può trasformarsi anche in animata

polemica, e anche qui si possono insinuare ‒ come in altri contesti di vita ‒ atteggiamenti di prevenzione o di supponenza o di ambizione che possono intralciare

il dialogo e la stessa autentica ricerca. Fra gli umanisti, tanto per riferirci al passato, si possono ricordare senza fatica “consumati polemisti”.

Per sé, tuttavia, non ci si confronta per fare polemica, bensì per costruire, dai vari frammenti raccolti ‒ documenti, indagini, approfondimenti,

spiegazioni ‒, un disegno il più possibile organico e completo.

Altre volte mi è capitato di ricordare

la citazione dalle Epistulae ad Familiares (IX, 4) di Cicerone, volentieri utilizzata dal cardinale Raffaele Farina,

Prefetto e poi Bibliotecario: Si hortum in bybliotheca habes, deerit nihil, «Se nella tua biblioteca hai anche

un giardino, allora non ti manca più nulla». Il giardino della biblioteca (il “Cortile della Biblioteca”), infatti, ha un aspetto esteticamente

gradevole e, in più, è un luogo che permette incontri e momenti di confronto sulle ricerche in corso, scambi di idee e indicazioni di dettaglio. Se poi dal

Cortile si accede a un bar, può darsi che anche lì continui il dialogo, sempre più nutriente. E se qualche scambio di informazioni avviene, sobriamente

e brevemente, attorno al tavolo di ingresso della Sala Consultazione Stampati, tutto concorre al buon fine di un fruttuoso dialogo culturale.

Devo aggiungere una parola sul silenzio: in Biblioteca Vaticana intendiamo che sia rigoroso, perché non si studia chiacchierando, ma neppure si

studia a due o più insieme: esiste un lavoro di ricerca che è squisitamente personale. E più è raccolto e profondo tale “silenzio”,

più è colmo di significato e di contenuti il “dialogo” che poi ne può nascere.

Ho avuto

occasione di lavorare, pur a spizzichi e bocconi, sui carteggi di Giovanni Mercati, in Vaticana prima come Scrittore, poi come Prefetto e infine come Cardinale Bibliotecario.

L’impressione che se ne ricava è di una rete di contatti e di rapporti, di collaborazioni, di suggerimenti e di confronti, che permette di immaginare numerosi

incontri personali continuati in uno scambio epistolare intenso, oltre agli altri scambi esclusivamente epistolari non per questo meno densi. Molti di essi, si intuisce

dalle lettere di richiesta o di ringraziamento dei suoi interlocutori, arricchiti da una disponibilità dell’uomo e studioso Mercati nei confronti di studiosi

e ricercatori di ogni dove. La raccolta di lettere inviate per festeggiare i novant’anni del Cardinale è una ulteriore testimonianza di questi scambi e degli

aiuti forniti agli studiosi di tutti i continenti.

Scelgo un esempio fra i molti, ricollegabile al primo impegnativo lavoro

scientifico di Mercati, intitolato L’età di Simmaco l’interprete e s. Epifanio ossia se Simmaco tradusse in greco la Bibbia sotto

M. Aurelio il filosofo (Modena 1892), dedicato a precisare l’epoca in cui Simmaco, uno dei quattro traduttori antichi dell’Antico

Testamento in greco, compì la sua impresa. A questo scopo Mercati aveva prestato particolare attenzione alla testimonianza, in un testo mal tradito, di Epifanio di

Salamina sull’argomento.

Fra gli altri, il lavoro era stato recensito da padre Ermenegildo Pistelli che, a differenza di

tutti gli altri recensori, aveva espresso un severo giudizio negativo sul metodo di Mercati. Affermava che «il Mercati non è preparato sufficientemente a tali

studi, e quel che è peggio manca assolutamente di buon metodo»; rimarcava poi l’incertezza che derivava dal fatto che Mercati avesse operato su un testo

di Epifanio mal tradito, per cui alla fine Mercati era stato «costretto a confessare candidamente che la verità del suo assunto è impossibile a dimostrarsi

con sicurezza per mancanza di dati», prestandosi alla domanda canzonatoria: «a che dunque affaticarsi tanto per nulla?».

Mercati dovette scrivere a Pistelli, avanzando qualche difesa (in una lettera a noi non pervenuta), perché si è conservata una lettera di

risposta di Pistelli a Mercati, che rivela un tono generalmente meno critico, anzi di sincera stima: «La Sua lettera mi ha dato di Lei un’idea molto più

favorevole che non il Suo scritto e son certo che lavorando farà molto e farà bene con onore Suo e del nostro Paese, che è ancora così addietro

in queste discipline». Pistelli, tuttavia, rimaneva fermo nelle sue valutazioni riguardo al metodo: «Io ero, come sono, intimamente persuaso che il

metodo non sia buono. [...] Il mio pensiero è questo: tutto quello che è inutile e farraginoso deve essere tagliato

via. Nel Suo opuscolo mi parve e mi pare che molte, troppe cose siano inutili e farraginose. Quando si prepara un lavoro di quel genere, bisogna vedere tutto, riscontrar tutto;

ma dir tutto al lettore, no. Al lettore bisogna far parte di ciò che è essenziale: e nella scelta del materiale

raccolto si mostra il criterio e il metodo». Queste osservazioni ‒ bisogna ammetterlo ‒ erano assai

pertinenti, perché descrivono con schiettezza il modo di procedere tipico di Mercati, riscontrabile abitualmente nelle sue pubblicazioni.

Evidentemente non ci interessa qui il merito della questione, ma la possibilità di confrontarsi su tematiche e metodologie. Non dovette essere un

confronto facile, e per Mercati era reso difficile dalla sua giovane età e dal suo essere principiante di fronte al maestro affermato qual era Pistelli. Ma sembra

che il dialogo sia stato utile e certamente rispettoso. Devo aggiungere che Pistelli percepì quella caratteristica di Mercati ‒ di voler approfondire tutto e

poi voler dire tutto ‒ ma non riuscì a fargli mutare metodo. In ogni caso Mercati, in pubblicazioni successive, riconosce questa sua caratteristica o limite

che fosse. Il dialogo non era stato inutile!

Nella linea di questo studio e dialogo potrei porre anche una ricerca in corso,

grazie all’aiuto del vice direttore della Scuola (appunto: la ricerca è fatta di collaborazione e di “dialogo culturale”), riguardo agli studi

patristici in Biblioteca Vaticana, con tutte le ricerche e le edizioni di testi che vi si riconnettono. Non mi diffondo qui sull’argomento, che ci porterebbe inutilmente

lontano, ma desidero far intuire la ricchezza degli studi che si sono compiuti in Biblioteca e che hanno costituito lungo i secoli un articolato e differenziato servizio ai

ricercatori. Troviamo infatti nomi di “vaticani” e nomi di “altri” noti studiosi ed editori: appunto, anche qui, un “dialogo culturale”.

Basti pensare alle edizioni di testi, quando nel 1542-1543 Fausto Sabeo, custode della Biblioteca Vaticana, sulla base del solo

testimone allora noto fece stampare un Arnobio al tipografo Francesco Priscianese, «tanto scorretto, tanto sciagurato [...] e senza punti o altra ortografia o capoversi

o distinzione di parole [...], che san Pietro o un Pier Vettori non ne avrebbero potuto trarre alcun onore» a emendarlo, pur con tutta la loro competenza. «Noi

togliemmo più di tremila errori e vi sostenemmo tanta fatica, quanto più la stampa ci incalzava, che il Correggio [Girolamo Ferrari da Correggio, collaboratore

del tipografo] ne morì, il poveretto, e ci mancava poco che io pure morissi. Finalmente lo si stampò e io gli ho dato un’altra immane revisione».

Interessante anche il senso critico di Leone Allacci per l’edizione delle lettere di Teodoreto di Ciro (poi edito da Jacques

Sirmond nel 1642): Allacci si era opposto all’intenzione di mandare in Francia la copia di un manoscritto vaticano, dalla quale erano state però tolte due

lettere ritenute pericolose per la fama di Cirillo di Alessandria e del vescovo di Roma di quel tempo. Allacci si era opposto a quella mutilazione, anzitutto

perché quei contenuti erano già stati usati dal Baronio, e quindi erano noti, e poi perché ‒ scriveva ‒ «non era cosa ben fatta

mandare il libro mutilo, proprio mentre si diceva che veniva dal Vaticano, perché i maligni avrebbero preso occasione di dire che, come in questo libro, anche

negli altri si toglieva quello che non piaceva o non era favorevole e si faceva uscire solo quello che tornava a proprio vantaggio». Successivamente, però,

quando queste lettere furono richieste di nuovo alla Vaticana, il custode Lucas Holste le inviò, in base alle stesse riflessioni di Allacci, e le lettere vennero

così inserite nell'edizione. Ancora una volta: la Vaticana come luogo di ricerche e di dialoghi culturali non semplici e scontati in quei tempi.

Lascio gli esempi del passato e anche quelli più recenti di Mercati per giungere all’oggi.

Un modo moderno di attuare il dialogo culturale in biblioteca è certamente quello svolto dal reference librarian, nei contatti all’interno

della biblioteca o, ancora di più, nelle risposte alle richieste che arrivano via email o con altro mezzo. È vero che si tratta per lo più di fornire

informazioni, ma chi è stato reference librarian può assicurare che, con fatiche non irrisorie, alcune

domande hanno fatto nascere ricerche e spinto ad approfondimenti di vario genere.

La Biblioteca Vaticana ha tradizionalmente alcuni

suoi Scrittori e altro personale scientifico nelle sale. Oggi questa presenza in modo stabile è minore che in passato ‒ e non so se sia un bene ‒, ma

certamente i contatti fra ricercatori che vengono in Vaticana e il personale scientifico della biblioteca è intenso: segno semplice ma non banale possono essere i

ringraziamenti che si trovano espressi nelle pubblicazioni giunte in porto. Anche il lavorio di verifica che viene compiuto per le pubblicazioni proposte per le nostre

collane, in particolare Studi e testi, vanno nella stessa direzione. Non abbiamo ancora gli epistolari del personale scientifico attuale ‒ è evidente... ‒

ma, se si conserveranno molte email o altra documentazione, penso che avremo sorprese a quelle accennate in riferimento a Giovanni Mercati.

Aggiungerei, quale esempio singolare di collaborazione, la pubblicazione in corso della Storia della Biblioteca:

è uno sforzo che nasce dall’interno della Vaticana, ma che riesce a compiersi grazie alla collaborazione concorde di molti studiosi, interni ed esterni, e

soprattutto si attua grazie al confronto fra il curatore del volume e i molti collaboratori e, allo stesso tempo, in un processo di collegialità e di confronto comune.

Una bella impresa che conferma la Vaticana come “biblioteca di studi e di dialogo culturale”.

Forse potrei inserire

in questo contesto anche i vari stage e tirocini che si svolgono in biblioteca. Nella loro configurazione sono specificamente altro: si tratta di una esperienza sul campo,

che si avvale della competenza della Vaticana nei vari ambiti di lavoro e di ricerca. Tuttavia, specificamente per alcuni tirocini dedicati a progetti di catalogazione di

manoscritti o a particolari ricerche bibliografiche, si realizza certamente un avvio alla ricerca che non possiamo descrivere solo a senso unico: un tutor offre una guida

sperimentata ma il lavoro che ne viene è frutto di un autentico dialogo culturale.

Quando avevo fissato questo tema, pensavo

di soffermarmi sui dialoghi e incontri fra studiosi che avvengono in Vaticana o anche semplicemente grazie alla Vaticana: non mi soffermo su questo ‒ e sarebbe un

campo altrettanto vasto ‒ ma restano facilmente intuibili tutti i contatti fra studiosi che si creano in una Sala di studio e possono poi continuare nei più

svariati modi di comunicazione che la strumentazione odierna favorisce.

Intendo invece segnalare un altro aspetto di “dialogo

culturale” che si esprime a partire da progetti che la Biblioteca realizza in collaborazione con Istituzione bibliotecarie o universitarie o simili sparse nel mondo.

Spesso parliamo di queste imprese, che sembrano tessere una delicata diplomazia di rapporti, con Istituzioni vicine o lontane, in un’intesa che nasce dal comune

intento culturale che le muove: la cultura si apre le strade nei contesti più svariati, quelli tradizionalmente aperti e consueti e quelli dove motivi ideologici o

politici sembrano poter frenare o intralciare.

Gli esempi di questo tipo sono numerosi. Accenno schematicamente a qualcuno:

* Jonas, un repertorio di testi e manoscritti medievali en langue d’oc et d’oïl; nel 2011 è iniziata la catalogazione

on line dei manoscritti vaticani di questo tipo.

* Alamire Digital Lab, centro di fotografia digitale per l’eredità

musicale; dal novembre 2012 sino all’aprile 2013 sono stati digitalizzati i manoscritti riconducibili a Pietro Alamire, un calligrafo copista di testi musicali che

realizzò con straordinaria abilità magnifici libri di coro, e all’officina libraria da lui diretta; ne è prevista una catalogazione on line.

* Heidelberg Palatina Digital, un progetto di digitalizzazione e catalogazione informatica dei manoscritti latini (più di duemila)

del fondo Palatino della Vaticana d’intesa con la Biblioteca Universitaria di Heidelberg; iniziato nel gennaio 2012.

* Brigham Young University (Provo, Utah): si stanno digitalizzando e catalogando manoscritti siriaci di contenuto biblico (anche commentari).

Nel progetto è stato inserito anche un gruppo di Bibbie arabe oggetto di studio nell’Università di Tel Aviv.

* Università per le lingue straniere di Pechino, programma ministeriale per la Compilazione della storia della

dinastia Qing: digitalizzazione di circa 1.300 volumi (titoli) cinesi dei secoli XVII-XIX, iniziata nel 2008; e conseguente realizzazione

di facsimili di 700 titoli e approdata nel 2014ai primi 44 volumi comprendenti 170 titoli.

* Progetto documenti Marega,

reso pubblico il 28 gennaio 2014; si tratta di circa diecimila documenti originali concernenti la persecuzione dei cristiani in Giappone (nella provincia di Oita,

isola meridionale di Kyushu, città di Usuki) dal Seicento all’Ottocento, costituiti sostanzialmente da attestati rilasciati dalle pagode buddiste

locali in merito all’apostasia forzata cui erano sottoposti i cristiani e altra documentazione analoga; interventi di conservazione, digitalizzazione,

studio e catalogazione dei documenti in collaborazione con Istituzioni giapponesi facenti capo al National Institute for Humanities (NIHU).

La vocazione umanistica della Vaticana come biblioteca di studi e di dialogo culturale: ho proposto una

carrellata che segnala il “dialogo culturale” fra Biblioteca Vaticana e il mondo dei ricercatori, lungo i secoli e ancor oggi; nell’oggi ho

raccolto anche qualche esempio di “diplomazia culturale”. Alla base sta quello spirito umanistico, che ricerca confrontandosi e collaborando a tutto

campo, in base all’antico detto di Terenzio: Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Sono uomo:

nulla di ciò che è umano ritengo a me estraneo) o, se si vuole, confermando la bella espressione di san Paolo, che invita a ricercare

insieme «tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode» (

Filippesi 4,8). È l’augurio alle biblioteche, ai bibliotecari, agli studenti della Scuola di

Biblioteconomia.