Saluto del Direttore

Prolusione Scuola Biblioteconomia 2014-2015

6 ottobre 2014

Mons. Cesare Pasini,

Dialoghi in biblioteca e oltre

Proponendo una riflessione che — in un momento di fantasia forse non molto avvedu-ta — ho pensato di intitolare Dialoghi in biblioteca e oltre.

Certo, le biblioteche dialogano con i secoli, perché le biblioteche che si rispettano hanno una lunga vita alle spalle — la Vaticana ha superato i cinque secoli e mezzo — e perché i libri conservati nelle biblioteche ci pensano loro a spingersi in là nel tempo: si giunge al XV secolo con gli incunaboli e sino ai primi secoli dell'era cristiana per i manoscritti; altri materiali conservati in Biblioteca, come le monete cinesi o persiane, sono ancora più antichi, risalendo al V e IV secolo avanti Cristo. Se poi consideriamo i testi contenuti nei volumi, ovviamente il dialogo dei secoli e con i secoli si prolunga ancora di più.

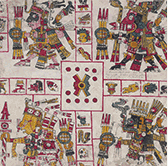

Nel Salone Sistino della Biblioteca Vaticana, costruito e affrescato a fine Cinquecento per ospitare i volumi della Biblioteca, soprattutto manoscritti ma anche stampati, un lunga parete del Salone è dedicata a illustrare le grandi biblioteche del passato: da quella immaginata ai tempi di Mosè alle biblioteche di Babilonia, Atene, Alessandria, Roma, Gerusalemme, Cesarea, sino alla Biblioteca dei Pontifici. Un altro modo per suggerire un dialogo che si distende nei secoli.

Questo dialogo cronologico (e anche spaziale) è certamente proficuo e interessante. Vorrei tuttavia procedere più specificamente su un'altra linea.

Desidero infatti ragionare su un dialogo che chiamerei relazionale in quanto tocca l'uomo nella sua relazione con gli altri uomini. Poiché siamo in una Istituzione nata in epoca umanistica attorno alla metà del Quattrocento qual è la Biblioteca Apostolica Vaticana, posso collegare ciò di cui sto parlando con quella caratteristica di universa-lità che l'Umanesimo ci ha insegnato a coltivare in modo veramente ammirevole. Il dialogo relazionale è strettamente legato alla universalità della cultura o, se si vuole, alla universalità dello studio e della ricerca e quindi alla universalità delle persone e delle istituzioni quando si incontrano, muovendo anche da punti di partenza molto lontani, e trovano modo di dialogare facendo perno sul comune impegno in ambito culturale, sulla comune valorizzazione dello studio e della ricerca.

Visto che partiamo dall'Umanesimo, chiedo il permesso di dare uno sguardo al passato, per poi tornare al presente.

L'Umanesimo, dicevo, si contraddistingue per un ammirevole senso di universalismo (non per nulla è questo il periodo dei viaggi e delle scoperte geografiche, e gli umanisti vivono intensamente anche questo aspetto). Una frase dello scrittore latino Terenzio esprime molto bene questo senso di universalismo nel suo aspetto fondante: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, «Nulla di ciò che è umano mi è estra-neo». L'Umanesimo è infatti l'epoca nella quale le università si svilup-pano articolandosi in facoltà: luoghi di ricerca universale, come dice la parola, strut-turate in differenti facultates così da sviluppare adeguatamente la ricerca nei vari rami del sapere: tutto ciò che è umano e tutto ciò che l'uomo vede e incontra nei differenti ambiti della realtà, interessa all'Umanesimo e diventa oggetto di cura attenta, di ricerca e di studio. I vari aspetti del sapere sono così posti in dialogo fra loro; e coloro che ricercano sono pure essi in dialogo reciproco: dialogo animato o pacato, dialogo che deve chiarire uno stesso punto o dialogo di reciproca integrazione fra punti distinti.

Possono esistere anche la polemica e il contrasto, e anche qui si possono insinuare — non ci vuole molta fatica a immaginarlo — atteggiamenti di prevenzione o di suppo-nenza o di ambizione che possono intralciare il dialogo e la stessa autentica ricerca (e basta accostare le vicende di questo o quel umanista per accorgersi di come fossero dei "consumati polemisti"). Ma lo spirito umanistico, per sé, non si confronta per fare polemica, bensì per costruire, dai vari frammenti raccolti — documen-ti, indagini, approfondimenti, spiegazioni —, un disegno il più possibile orga-nico e completo.

Tutti hanno diritto di cittadinanza in questo dialogo. I requisiti richiesti sono, in sintesi, solo due (ma riconosco che non sono proprio poca cosa!): da un lato è richiesta la pazienza della ricerca, perché non serve procedere a colpi di slogan o con affermazioni affrettate, ma è necessario cercare e documentarsi, riflettere e considerare adeguatamente ciò che si viene percependo e comunicando; dall'altro lato è richiesta l'umiltà — passi la parola —, perché chi trova un frammento non possiede tutta la verità — si tratti di realtà storica o letteraria o artistica o fisica o medica o giuridica o filosofica o altro ancora —, ma sta contribuendo a qualcosa di più grande a cui si accosta con il suo piccolo e prezioso tassello.

L'immagine più bella che ho trovato nella storia del pensiero a questo proposito risale a Giustino martire (o Giustino il filosofo), un personaggio, prima pagano poi cristiano, vissuto nel II secolo inizialmente in Palestina e successivamente a Roma. Egli vede nel mondo classico che è alle sue spalle e dal quale proviene (vede, in particolare, in Socrate, che nomina esplicitamente, e nei grandi filosofi greci), dei semi di verità, frammenti cercati a fatica ma preziosi e degni di stima. Non sono il Logos nella sua pienezza: questo, per Giustino, è il Dio in cui crede e che riconosce in Gesù, Logos divino che si è manifestato al mondo. Anche nel Salone Sistino, nel lato di fronte alle biblioteche, sono raffigurati i concili cristiani, con il libro della Bibbia in posizione rilevante, e, sui pilastri centrali, tutti gli alfabeti allora noti con l'effigie dei presunti inventori: un dialogo a tutto campo che utilizza gli alfabeti di vari popoli e nazioni. Comprendo che in quella raffigurazione è come suggerito anche il dialogo tra fede e ragione, ma non è questo l'argomento che mi preme qui approfondire.

È tuttavia molto bello e importante recuperare quel senso di dialogo che sta alla base di tutto questo e che valorizza, in pazienza e umiltà, ogni voce, ogni fatica, ogni ap-porto, ogni ricerca, ogni alfabeto, ogni linguaggio.

Ma è ora di tornare al presente e alle biblioteche, perché quanto ho descritto sin qui tocca un aspetto generale: ci assicura che la ricerca umanistica — potremmo anche dire: ciò che attiene alla cultura — gode di un respiro universale che si fa dialogo a più voci. Questo vale in genere, e possiamo certo applicarlo alle relazioni fra le persone che onestamente ricercano «tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode» (Filippesi 4,8), secondo la bella serie di aggettivi coniata da Paolo apostolo. Vale, evidentemente, in modo specifico per le istituzioni deputate alla ricerca e allo studio: parlavamo infatti delle università.

Ma le biblioteche?

Quando nel 2010 la Vaticana ha riaperto le porte agli studiosi dopo tre anni di ristrutturazio-ne, il Bibliotecario di allora, il cardinale Raffaele Farina, rimarcò il fatto che ormai alla nostra biblioteca non mancava più nulla: certo, grazie a quanto era stato fatto e che permetteva di lavorare e studiare meglio in biblioteca.

Ma, per precisare meglio il quadro, nella conferenza stampa del 13 settembre, il cardinale ci-tava un noto testo di Cicerone: Si hortum in bybliotheca habes, deerit nihil, «Se nella tua biblioteca hai anche un giardino, allora non ti manca più nulla» (Cicerone, Epistulae ad Familiares, IX, 4: Cicero Varroni). Questo motto, spiegava, «ci è stato di grandissima utilità, sia per conservare il giardino e non trasformarlo in un brutto edificio, sia perché ora che i lavori si sono conclusi siamo felici di avere, con esso, una bella biblioteca».

A dire il vero, il giardino è in sostanza un cortile. Ma questo cortile−giardino è importante per ricordarci che la biblioteca è luogo di dialogo. Certo — per non perdere tutto quanto detto sin qui — la biblioteca è ovvia-mente luogo di silenzio, cioè di impegno raccolto di ciascuno al proprio tavolo di la-voro. Questo è già dialogo, nei frutti che vengono poi pubblicati, nella com-plementarietà di ogni ricerca con la ricerca degli altri. Ma il dialogo silenzioso ha bi-sogno anche dei momenti, sobri e fondamentali, di scambio fatto a parole, magari nel corti-le−giardino, o al bar che si affaccia sul cortile. Se la biblioteca non avesse questo sboc-co, sarebbe carente. Avendolo, non le manca nulla.

Che poi, in aggiunta, coloro che vengono a dialogare siano delle provenienze più di-sparate, universali appunto, non può che confermare la bellezza delle istituzioni bi-bliotecarie che favoriscono anche in questo modo la universalità, evidentemente sen-za discriminazione di sorta. L'esperienza della Vaticana è eccezionale sotto questo profilo: ma è bello poter esprimere quanto siamo felici di ospitare studiosi da tutto il mondo, da decine e decine di nazioni e da tutti i continenti della terra.

Tuttavia, nel titolo che mi ero proposto, avevo indicato anche un "oltre": Dialoghi in biblioteca e oltre. Penso che ogni biblioteca, nelle sue attività e rela-zioni, nelle proprie iniziative e progetti, ha opportunità di estendere, ben oltre le proprie mura, quel dialogo che nasce in biblioteca fra i suoi frequentatori. Anche perché ciò che ha a che fare con la cultura porta in sé questa modalità e propensione al dialogo. Per dirla in altri termini: là dove altri contatti faticano a crearsi o richiederebbero intese complesse e complicate, dei bibliotecari possono più facilmente trovare le vie per realizzare un progetto comune, poiché si muovono su un terreno condiviso e reciprocamente noto, parlano un medesimo linguaggio, conoscono i medesimi aspetti da affrontare e, quel che più conta, alimentano il desiderio — direi anche il gusto — di quello spirito universalistico che aiuta nei dialoghi, nei confronti, nelle decisioni.

Non è qui il luogo per fare lunghi elenchi che esemplifichino quanto sto dicendo e men che meno è il caso di vantare chissà quali realizzazioni e successi. Mi li-mito a qualche indicazione, tralasciando le collaborazioni più ovvie, per comuni pro-getti di catalogazione o di digitalizzazione, in corso con istituti culturali e biblioteche europee. Forse sono più significative quelle con il mondo asiatico, soprattutto quelle con l'estremo Oriente: con il Giappone, in particolare, ha preso recentemente avvio un impegnativo progetto per la catalogazione e la digitalizzazione del Fondo Marega, una singolare raccolta di carte d'archivio concernenti la persecuzione dei cristiani della regione di Oita (in un'isola meridionale del Giappone), grazie al sostegno e alla specifica competenza di istituzioni universitarie e culturali giapponesi. Penso sia percepito come molto importante anche il progetto da tempo in corso per la digitalizzazione e la conseguente realizzazione di facsimili di volumi cinesi dei secoli XVII−XIX in collaborazione con l'Università per le lingue straniere di Pechino, nell'ambito del programma ministeriale per la storia della dinastia Qing. Mi crederete quando affermo che la cultura si fa sentiero di dialogo e occasione di intese là dove altre vie non sono ancora aperte.

Ma voglio concludere con un'espressione che ritengo molto significativa e che è stata formulata in occasione dell'inizio del progetto di digitalizzazione che vede protagonista, in-sieme alla Biblioteca Apostolica Vaticana, NTT Data, una società giapponese di servizi tecnologici di particolare rilievo in tutto il mondo per la sua competenza nell'ambito delle strutture informatiche e della comunicazione. Alla domanda rivolta dal Bibliotecario, mons. Jean−Louis Bruguès, al loro Presidente nel momento solenne della conferenza stampa e degli incontri di quel giorno: «Perché mai avete scelto di aiutarci?», non è stato semplicemente risposto che, venendo a conoscere il nostro lavoro, erano rimasti ben impressionati dalla serietà e competenza di tutti quelli che erano coinvolti e dalla bontà del progetto nel suo insieme, ma è stata utilizzata un'espressione che andava più in profondità e che merita di essere riferita nella sua bellezza: «Perché noi vogliamo servire l'umanità e perché abbiamo trovato presso di voi una qualità eccezionale di umanesimo». Direi che questa frase — aldilà di quanto afferma di noi e che desidero accogliere in schietta semplicità — fa sintesi di molte delle cose che ho detto sin qui e conferma la verità dei Dialoghi in biblioteca e ol-tre.

Auguro che la vostra presenza prolungata in Biblioteca Vaticana e il corso di biblioteconomia che intraprendete vi facciano un poco percepire anche questi aspetti nei quali crediamo. E soprattutto auguro che nella vostra professione — oggi o domani, in ambito bibliotecario ma, perché no, anche in altri ambiti lavorativi — e la vostra vita possano permettervi autentiche esperienze di dialogo.