Saluto del Direttore

Prolusione Scuola Biblioteconomia 2015-2016

5 ottobre 2015

Mons. Cesare Pasini,

La digitalizzazione dei manoscritti

presso la Biblioteca Apostolica Vaticana

Per l′apertura del corso della Scuola di Biblioteconomia di questo anno 2015-2016 propongo alcune riflessioni su un progetto prioritario, nel quale la Biblioteca Vaticana si sta impegnando da anni: la campagna di digitalizzazione dei manoscritti (una vastissima impresa che riguarda prevalentemente i manoscritti).

Questo argomento possa essere una buona premessa alle lezioni della Scuola: da un lato, infatti, aiuta a conoscere qualche aspetto della Biblioteca Vaticana nel suo insieme,  dall′altro consente di seguire subito l′Istituzione in uno dei sui progetti principali e su un campo d′azione biblioteconomico particolarmente attuale e discusso.

dall′altro consente di seguire subito l′Istituzione in uno dei sui progetti principali e su un campo d′azione biblioteconomico particolarmente attuale e discusso.

Per capire come ora ci muoviamo in questo ambito, propongo alcune considerazioni, che nascono dalla concretezza di quanto é stato compiuto: sembra, questo, l′approccio piú proficuo, perchè da un lato evita eccessive teorizzazioni e dall′altro mostra con chiarezza il percorso compiuto e i progressi e gli affinamenti tecnici che ne sono venuti.

L′ambito principale di questa prolusione sará l′enunciazione delle scelte di fondo; questa parte centrale sará preceduta da alcune premesse e seguita da alcune conclusioni. Procederemo quindi nel modo seguente:

- Alcune premesse intitolate, piú o meno fantasiosamente: Tradizione, Attrattiva stagionale, Sperimentazione.

- Il corpo della trattazione, in cui vengono raccolte, analizzate e spiegate le scelte di fondo riguardanti il progetto di digitalizzazione.

- Infine alcune osservazioni e considerazioni di carattere conclusivo.

Inizialmente pensavo di dedicare un′ampia parte della trattazione anche alla descrizione dei vari progetti inseriti nel complessivo programma di digitalizzazione, ma per un verso ritengo meno utile questo argomento (rischia di affastellare un′eccessiva mole di dati e di informazioni) e per altro verso molti dati sulle differenti parti del progetto di digitalizzazione in Biblioteca Vaticana verranno fornite nelle esemplificazioni dei vari punti che intendo sviluppare. Rimando, per questi contenuti, a una precedente conferenza tenuta alla Vallicelliana lo scorso 23 ottobre 2014:

C. PASINI,La digitalizzazione dei manoscritti presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, in DigItalia 9 (2014), n° 2 (Atti del Convegno ″Manuscript digitizationand on line accessibility. What′s going on?″ International workshop, Roma, Biblioteca Vallicelliana, 23 ottobre 2014, a cura di Elisabetta CALDELLI, Marilena MANIACI, Stefano ZAMPONI), pp. 10-16.<

Sul web, nel sito BAV: Pasini_Vallicelliana_ITA.pdf

nel sito DigItalia: http://riviste.unimc.it/public/journals/7/public_doc/DIGITALIAATTICONVEGNO.pdf

Premesse?

1.1. Tradizione.

Come un progetto del genere, che si avvale di tecnologie molto avanzate, riesce a collocarsi nella storia cinquecentenaria della Vaticana? Una Istituzione, che ha alle spalle secoli di vita, non si muove agilmente e non si trasforma con scelte immediate o impulsive; ma una Istituzione che da secoli desidera servire ed essere attrezzata per compiere bene il servizio cui si sa chiamata, si organizza per conoscere con competenza e tempestivitá ogni nuova strumentazione, che si renda disponibile, e compie di conseguenza tutte quelle scelte che sono necessarie a questo scopo. Si tratta, quindi, di mettere alla prova un sistema complesso, per farlo diventare un servizio: non solo per attuare il giusto principio di ″servizio di biblioteca, servizio che la biblioteca offre al pubblico″, ma anche per la ragione piú profonda di ″servizio agli studi″ che fa parte della componente umanistica, anche ecclesiale, della Vaticana.Questo atteggiamento vale per la catalogazione (si pensi alla conversione retrospettiva del catalogo stampati iniziata negli anni Novanta: é argomento che si potrá trovare sviluppato nel corso di catalogazione e anche altrove), vale per la conservazione e il restauro, per la strutturazione degli ambienti, vale per tutto; vale quindi per la riproduzione fotografica e specificamente per i progetti di digitalizzazione.

1.2. Attrattiva stagionale.

Viene in mente quando nella Bibbia si racconta che giungeva ogni anno la stagione della guerra e tutti dovevano andarci. Il re organizzava la guerra (magari senza andarci personalmente!) e la stagione era avviata. Come descrive, ad esempio, 2Sam 11,1: «All′inizio dell′anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandó Ioab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti; posero l′assedio a Rabbá, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme».é questa la stagione di digitalizzare e tutti devono farla...: nascono e crescono come funghi progetti e iniziative, e a volte ci si domanda come si debba procedere e come si sia proceduto. Si ha l′impressione che molte iniziative nascano per caso, perchè si sono trovati alcuni fondi, perchè si é creata l′opportunitá di avere qualche comoda strumentazione, perchè alcuni manoscritti significativi sono ambíti e attorno a essi si possono fare iniziative (lasciando a margine il resto), perchè una istituzione civile non puó rimanere estranea alle innovazioni che tutti fanno, oppure per rifornire di belle immagini i siti delle Istituzioni, quasi che i siti siano vetrine in cui esporre oggetti di lusso per attirare la clientela sempre piú ridotta di numero!

Anche a livello di scelte piú articolate o maggiormente organizzate e valutate, viene da chiedersi se, prima di partire, ci si pongono tutte le domande che stanno alla radice (é il caso, questo, della scelta del formato di conservazione) o se si vada al traino di altre esperienze o del ″fanno tutti cosí″.

Questo il mare magnum in cui ci muoviamo: dobbiamo quindi cercare di giustificare le scelte che compiamo. Ma dobbiamo ancor piú cercare di raccogliere in uno sguardo complessivo tutti gli aspetti. Poi ci si potrá (o ci si dovrá) muovere con i ritmi di fatto attuabili, magari lenti, ma in un quadro ben verificato e - per quanto possibile - previsto (non tanto perchè ″oggi tutti vanno alla guerra″...).

1.3. Sperimentazione.

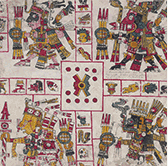

I cenni sin qui fatti non significano che la Biblioteca Vaticana sia partita senza fatiche o errori e soprattutto avendo chiaro il quadro completo sin dall′inizio. Alla fine degli anni Ottanta fu compiuto un lavoro sperimentale, eseguito dall′ècole française de Rome, per la riproduzione in forma digitale di alcuni dettagli (soprattutto miniature) di manoscritti Reginensi e Urbinati, che vennero memorizzati su videodischi. Si scelsero quindi, per questa operazione, due fondi ″chiusi″ di particolare interesse: gli Urbinati per il loro interesse soprattutto storico-artistico, e i Reginensi, assai legati per altro al mondo francese, per il loro interesse storico-culturale. Oggi i materiali allora prodotti non sono piú utilizzabili per motivi di qualitá (ormai superata): acquisizione BMP (bitmap), risoluzione media 700 x 500 pixel (picture element: punto elementare dell′immagine).Negli anni dal 1994 al 1996 (e con ritmo ridotto sino al 1998) fu attuato un progetto in collaborazione con l′Universitá Cattolica di Rio de Janeiro e con il supporto tecnico della societá IBM (International Business Machines Corporation). Furono digitalizzati 156 manoscritti interi: in bianco e nero le pagine di solo testo, a colori (RGB: red green blue) le pagine con miniature, con risoluzione media per un foglio A4 di circa 1500 x 2000 pixel a 72 dpi (dots per inch: punti per pollice), con circa 3 MB (megabyte: 106 unitá di misura) e tre minuti per ogni ripresa in bianco/nero, e 9 MB e 10 minuti per ogni ripresa a colori. Questo progetto ebbe il pregio di digitalizzare interi manoscritti con criteri omogenei (in particolare i ″cimeli″ piú importanti e noti), ma ebbe il limite di digitalizzare con il colore solo alcuni fogli, peraltro con inaffidabilitá di risultati proprio per il colore (soprattutto per il rosso).

Il limite piú grande fu tuttavia un altro: nella sua inesperienza la Biblioteca Vaticana si fidó ciecamente del partner sia nelle scelte tecnologiche di acquisizione, sia in quelle dei parametri dei formati, sia e soprattutto nelle scelte relative ai software deputati ai processi di conservazione. IBM impose il sistema operativo OS/2. Tuttavia, dopo un anno e mezzo di lavoro, IBM non solo si riveló inesperta nell′ambito delle scelte fotografiche attuate, ma soprattutto dismise per problemi commerciali il sistema operativo OS/2, causando un autentico flop nel progetto e nella ricostruzione dei dati fino ad allora conservati.

La Biblioteca ne ha tratto la lezione che era necessario acquisire nel proprio ambito la consapevolezza di che cosa chiedere ai partner, di come chiederlo e di come confrontarne i risultati, realizzando cioé con la loro collaborazione progetti che fossero peró studiati ed elaborati al proprio interno.

Va detto anche che in quegli anni era ancora molto in uso un secondo sistema di riproduzione (ad alto livello) dei manoscritti: la preparazione di facsimili di volumi. Si tratta evidentemente di qualcosa di molto diverso per supporti e tecnologie; ma allora era addirittura concorrenziale rispetto alla digitalizzazione. Questo sistema, che ha risvolti commerciali piuttosto impegnativi in tutti i sensi, ha una grande tradizione editoriale in Vaticana (la prima realizzazione di facsimili risale al prefetto Franz Ehrle, a fine Ottocento) e si applica a libri particolarmente preziosi per ragioni di contenuto. Oggi é meno frequentato, per ragioni di costi e di complessitá editoriale. I miglioramenti tecnologici e l′abbassamento dei costi di digitalizzazione fanno di questo nuovo strumento un terreno di prova formidabile per la riproduzione e la diffusione del materiale manoscritto completo su vasta scala.

Scelte di fondo

2.1. I manoscritti (in prevalenza)

La scelta fondamentale della Biblioteca Vaticana é consistita nel concentrare il lavoro di digitalizzazione sui manoscritti, in considerazione del fatto che si tratta di materiali ″unici″. Si é quindi escluso in linea generale il resto, in particolare gli stampati, in quanto materiali prodotti e (di norma) conservati in piú copie e quindi prevedibilmente accessibili attraverso altri progetti (in specie in progetti di ambito nazionale o regionale). Si é fatta tuttavia eccezione per un gruppo di incunaboli, assimilabili ai manoscritti per l′aspetto di ″unicitá″ delle loro annotazioni marginali (o di altre particolari caratteristiche di esemplare). Sono quindi da digitalizzare i circa 80.000 manoscritti (quelli cosiddetti di carattere letterario che costituiscono la vasta sezione custodita nel deposito principale della raccolta manoscritta, fatta cioé esclusione di tutte le raccolte di archivio che assommano a circa 100 unitá archivistiche) e una scelta di alcune centinaia di incunaboli: un progetto giá sufficientemente ampio e onnicomprensivo!Si é dunque deciso non di privilegiare questo o quel volume o questa o quella serie o fondo, ma di puntare al tutto, alla completezza: desideriamo infatti conservare tutti i manoscritti in forma digitale e non abbiamo quindi altra scelta. Questa prospettiva ha sicuramente il vantaggio di fornire un corpus di dati corposissimo, anche se é terribilmente vasta!

Per sè non sono esclusi i disegni, le stampe, le monete e le medaglie, materiali ugualmente presenti in Vaticana, come in moltissime Istituzioni analoghe di carattere storico; ma per essi le modalitá di riproduzione e di conservazione delle immagini - di norma poste on line a corredo delle schede di catalogazione - sono piú semplici e non seguono il complesso workflow (flusso di lavoro: vedi 2.2.) stabilito per il progetto dei manoscritti. Non ne parlo quindi in questa presentazione, salvo segnalare che, in ogni caso, per disegni, stampe, monete e medaglie le immagini sono fornite con tre livelli di risoluzione (piccola, media e grande) e vi é la possibilitá di ingrandire i particolari fino a 5 volte.

2.2. Workflow

Una seconda scelta necessaria é stabilire un workflow (flusso di lavoro). Per workflow si intende la descrizione di un processo (business process) costituito da una serie di attivitá (task) da eseguire per ottenere un preciso risultato; in tale processo i documenti, le informazioni o i compiti sono passati da un partecipante a un altro secondo quanto specificato da un insieme di regole procedurali ben definite. Era quindi necessario definire un workflow in tutte le sue articolazioni, che governasse e guidasse tutti i passaggi dalla scelta dei manoscritti da digitalizzare sino alla loro conclusiva disponibilitá in rete e alla loro contemporanea conservazione in un disaster recovery.Questa scelta di fondo si é precisata lungo lo sviluppo del progetto. Oggi possiamo dire che il workflow é molto articolato e allo stesso tempo imprescindibile (e utilissimo) per il corretto procedere del lavoro in tutte le sue fasi. Questo aspetto deve essere sottolineato in termini molto concreti: non solo ci si deve decidere ad avviare processi di digitalizzazione, ma si deve essere ben consapevoli del processo di sviluppo e della prassi applicativa. Stabilire protocolli e procedimenti di lavoro é, in generale, soprattutto nel momento in cui si gestiscono vaste istituzioni, una necessitá prioritaria.

Una controprova consiste nel fatto che oggi stiamo recuperando digitalizzazioni di manoscritti giá compiute in anni precedenti all′inizio del progetto di digitalizzazione, che sono ritenute adeguate per la qualitá della fotografia, ma sulle quali occorre intervenire perchè possano essere inserite e utilizzate secondo i parametri ora perfezionati. Si tratta di circa 750 manoscritti. Per recuperare queste digitalizzazioni si é dovuto dedicare a tempo pieno per piú di un anno lavorativo una persona, cui compete di verificare/inserire, per ogni riproduzione, il corretto nome-file contenente la segnatura e l′indicazione della foliazione o paginazione, secondo un sistema di denominazione sviluppato specificamente per la Biblioteca Vaticana. Essendo state fatte quelle riproduzioni prima di aver creato un preciso e articolato workflow, é ora necessario recuperare il lavoro precedente, con dispendio di energie e di soldi.

Qualcosa di simile si dovrá fare i circa 3.200 volumi cinesi dei secoli XVII-XIX digitalizzati (per farne anche facsimili) in collaborazione con l′Universitá per le lingue straniere di Pechino, nell′ambito del programma ministeriale per la compilazione della storia della dinastia Qing: anche per questo l′essere partiti prima di avere il workflow, comporta oggi ulteriore lavorazione (non da poco).

2.3. Una volta per tutte

Un terzo criterio di fondo é quello di compiere la digitalizzazione una volta per tutte, dal momento che le tecniche di riproduzione oggi raggiungono una profonditá e un dettaglio tali da non dover prevedere in futuro la necessitá di rifarle per averne una piú alta definizione. Allo stesso tempo deve essere garantita sia l′accuratezza di ripresa dell′originale (per non partire da una disposizione imperfetta o incompleta) sia l′accuratezza di risultato (verificando le riproduzioni effettuate) sia l′accuratezza di conservazione (per non perdere in qualche modo il dato ″perfetto″ acquisito).Quanto alla definizione ″alta″, che non richieda di rifare in futuro il lavoro (la digitalizzazione alta dá un risultato superiore a ció che é percepibile con la vista, con tutti gli ingrandimenti utili ulteriori), essa é fissata, salvo motivate eccezioni, in immagini da 400 a 800 dpi.

2.4. Scelta dei manoscritti

Come dicevo (in 2.1.), il progetto di digitalizzazione riguarda l′intero corpo degli 80.000 manoscritti della Biblioteca. Per procedere é tuttavia necessario stabilire dei criteri, per decidere in quale sequenza compiere la digitalizzazione.In linea di principio si tiene conto di quattro criteri fondamentali. I criteri di prioritá sono:

- La delicatezza e fragilitá dei manoscritti, insieme alla loro importanza e preziositá: spesso questi manoscritti sono giá da tempo selezionati e conservati in una collocazione particolare: la cosiddetta Riserva.

- La disponibilitá di risorse finanziarie per determinati gruppi di manoscritti: si tratta di richieste che nascono abitualmente da progetti di Istituzioni che intendono studiare e catalogare gruppi di manoscritti, ritenuti di particolare interesse. Ad esempio:

- manoscritti di una determinata provenienza, per ricostruire digitalmente un′antica biblioteca ora dispesa (quella di Lorsch, in un caso specifico);

- manoscritti di una scuola di miniatura legata a particolari artisti (la scuola di Alamire, un calligrafo olandese copista di testi musicali che realizzó con straordinaria abilitá magnifici libri di coro insieme all′officina libraria da lui diretta: grazie a un accordo con l′Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen e con Alamire Foundation);

- manoscritti siriaci per un progetto specifico di catalogazione (sostenuto dalla Brigham Young University, Provo, Utah);

- manoscritti di un′intera biblioteca confluita da tempo in Vaticana, cosí da renderli disponibili anche nell′antica sede originaria (é il caso della Bibliotheca Palatina di Heidelberg, al momento per i manoscritti latini, poi forse per i greci);

- manoscritti di una particolare area geografico-culturale (per salvaguardare - in questo caso anche con interventi di restauro oltre che attraverso la digitalizzazione - manoscritti contenenti testi poetici, scientifici e religiosi di particolare rilevanza per la storia della civilizzazione islamica in Asia Centrale: grazie al sostegno della Fondazione Heydar Aliyev dell′Azerbaijan).

- Le proposte degli utenti: in casi di singole richieste di manoscritti che meritino particolare attenzione e che si vogliano favorire, mettendo quindi quei manoscritti in un elenco prioritario rispetto agli altri.

- In ogni caso, anche nel procedimento ″a tappeto″ dei fondi della Biblioteca (in sequenza, uno dopo l′altro), si é deciso di scegliere solo i manoscritti di cui si abbia almeno qualche informazione catalografica o bibliografica, cosí da agganciare le immagini a un pur minimo metadato contenutistico. Anche questo tema, del rapporto tra immagine e dato (o metadato contenutistico) disponibile in rete, é di grande attualitá e largamente discusso: vi ritorno in 2.7).

In merito all′inserimento di metadati contenutistici é opportuno ricordare che la Scuola, in uno dei due cicli di esercitazioni volontarie previste (quello guidato dalla professoressa Andreina Rita), contribuisce a inserire in InForma (il catalogo informatico dei manoscritti) la bibliografia pregressa dei manoscritti vaticani (il progetto di riversare tali citazioni é iniziato nell′ottobre 2008). Nel frattempo si é provveduto anche a iniziare l′inserimento della citazioni riguardanti la bibliografia corrente (dal 2001 in poi), sempre con l′aiuto di alcuni diplomati della Scuola Vaticana di Biblioteconomia, sotto la supervisione del personale scientifico della Biblioteca.

2.5. Accessibilitá

Le riproduzioni digitali sono rese accessibili a tutti attraverso la libera consultazione on line sul sito della Biblioteca da cui é possibile effettuare il download gratuito delle immagini. é lo stile di servizio della Vaticana dalle sue origini, ovviamente per la consultazione in loco. Ora questo stile é esteso non solo ai frequentatori della Biblioteca ma a tutti coloro che possono accedere al web. Si richiede semplicemente di iscriversi (cosí da lasciare traccia di sè) per effettuare il download. Vengono quindi esclusi progetti con finanziamenti che comportino come condizione la consultazione a pagamento (anche su altri siti).Le immagini poste in rete e scaricabili sono in definizione adeguata per lo studio e per un′eventuale stampa a uso privato (di fatto é una definizione adeguata anche per il web, cosí da non appesantirne il funzionamento); non sono invece adeguate per pubblicazioni (per questo tipo di servizio si deve fare specifica richiesta). Una filigrana elettronica contrassegna ogni immagine, senza tuttavia disturbare la consultazione e la lettura.

é opportuno sottolineare qui, a margine, un aspetto forse sottaciuto ma decisivo negli studi filologici, paleografici e codicologici: la possibilitá cioé che da oltre un secolo si ha di riprodurre fotograficamente. Questa possibilitá poggiava sulla fotografia analogica, e inizialmente, quando é stata introdotta la riproduzione digitale, si é constatato che non dava la stessa accuratezza di definizione. Poi l′ostacolo é stato superato (rimane solo la necessitá di un′adeguata conservazione, di cui parlo al punto 2.6.). La possibilitá di riprodurre, applicata su vasta scala a livello informatico, costituisce uno dei progressi tecnici tra i piú significativi degli ultimi anni, a tutto vantaggio degli studiosi.

Ci si é domandato talora, se questa possibilitá finirá per svuotare le biblioteche. Senza pretendere di profetizzare il futuro, si puó prevedere evidentemente un accesso sempre piú ampio ai manoscritti in forma digitale dalle proprie postazioni e quindi - per questa modalitá di ricerca - una minore frequentazione delle biblioteche. Ma, a pari considerazione degli altri elementi in gioco (interesse per la ricerca in quanto tale, interesse per questo o quell′ambito linguistico, culturale ecc.), un piú facile accesso dovrebbe favorire un approccio al manoscritto in quanto tale. Il sottinteso di questa previsione é che non é sufficiente vedere il testo o le raffigurazioni di un manoscritto per compierne uno studio adeguato, ma che é necessario accedere a tutte le informazioni che uno studio codicologico fornisce (e puó fornire solo de visu).

2.6. Conservazione grazie alla digitalizzazione

L′aspetto conservativo deve essere considerato sotto due punti di vista: anzitutto il fatto che la digitalizzazione favorisce la conservazione, ed é l′aspetto che considero ora), poi la necessitá di una conservazione adeguata (″sicura″) della riproduzione digitale (di cui parlo al punto 2.8.).Per il primo aspetto si sa (o si dovrebbe sapere e tenere ben presente) che la digitalizzazione favorisce la conservazione:

- sia perchè fissa in una riproduzione ad alta definizione la situazione attuale del manoscritto (che potrebbe domani subire degradi o altri danni),

- sia perchè permette di evitare l′eccesso di consultazione.

Sulla consultazione dei manoscritti, una volta presenti le riproduzioni digitali (che in biblioteca sono disponibili anche alla piú alta definizione), bisogna in ogni caso rasserenare i ricercatori (ed é il motivo per cui ho detto che si evita l′eccesso della consultazione, non la consultazione in quanto tale): il manoscritto, infatti, rimane accessibile agli studiosi in biblioteca (salvo i casi di particolare delicatezza o di estrema antichitá o degrado del manufatto); rimane tuttavia accessibile dopo un primo studio sulla riproduzione digitalizzata del manoscritto (pena la incompletezza della ricerca).

A livello pratico, resta da far funzionare concretamente in biblioteca il ″meccanismo″: se lo studioso viene e rifiuta di usare la riproduzione digitale dicendo che l′ha giá consultata dalla sua postazione? se rifiuta di consultare in prima battuta una riproduzione a miglior definizione che é presente solo in biblioteca? Si tratta sempre di procedere con equilibrio e di valutare adeguatamente i singoli casi. Si fa notare, peraltro, che la movimentazione periodica dei manoscritti é molto utile a scoprire eventuali danni che si producessero nel tempo e che rimarrebbero non rilevati per troppo tempo in caso di mancata movimentazione.

A margine di quanto sto dicendo sorgono altre questioni piú ampie, che la Biblioteca Vaticana e altre simili biblioteche stanno giá notando e quindi, nei limiti del possibile, affrontando: si tratta dell′utilizzo delle sale di consultazione, soprattutto nelle biblioteche specialistiche e della strumentazione che vi si offre (quanto a database di dati e all′accesso alle pubblicazioni, soprattutto periodiche, in formato elettronico). La digitalizzazione su vasta scala e le altre strumentazioni connesse vanno a toccare strutture largamente consolidate, che l′impatto tecnologico sta lentamente modificando, e muovono quindi a impegnative riflessioni di ambito biblioteconomico. Evidentemente non si tratta di subire ma di accogliere la provocazione operando tutte le valutazioni necessarie e le scelte conseguenti.

2.7. Digitalizzazione e catalogazione

Nelle scelte di fondo della Biblioteca Vaticana non é prevista una contemporanea complessiva catalogazione o inventariazione dei manoscritti: sarebbe infatti impossibile programmarla in tempi accettabili per una mole cosí ampia di manoscritti. Come indicato in 2.4., non ci si limita mai a dare soltanto la segnatura di un manoscritto, perchè si é deciso di digitalizzare solo i manoscritti di cui si abbia almeno qualche informazione catalografica o bibliografica, cosí da agganciare le immagini a un pur minimo metadato contenutistico.Inoltre, per alcune sezioni del progetto complessivo, si riesce a fornire dati completi o parziali di catalogazione. Questo vale, ad esempio:

- per i casi giá citati dei manoscritti siriaci,

- per quelli di Alamire,

- per il progetto della Biblioteca Palatina di Heidelberg.

- Vale inoltre per il progetto Polonsky (sostenuto dalla fondazione americana Polonsky, che vede la Vaticana collaborare con la Bodleian di Oxford): in esso é prevista la digitalizzazione di duemila volumi, per un terzo manoscritti greci, per un altro terzo manoscritti ebraici, per un ultimo terzo incunaboli; poichè la digitalizzazione doveva essere compiuta su volumi dei quali esistesse una catalogazione informatica e poichè essa mancava per i manoscritti, si é presa l′occasione per inserire nel catalogo on line della Biblioteca (InForma) i dati di tali catalogazioni desumendoli da (precedenti) cataloghi a stampa.

- Un altro esempio, ancora piú impegnativo, riguarda le Carte Marega: si tratta di circa diecimila documenti originali concernenti la persecuzione dei cristiani in Giappone dal Seicento all′Ottocento, costituiti sostanzialmente da attestati rilasciati dalle pagode buddiste locali in merito all′apostasia forzata cui erano sottoposti i cristiani e altra documentazione analoga. Per la consistenza particolare di questi materiali - si tratta perlopiú di buste, spesso contenenti altre buste, ciascuna delle quali contenenti una o piú listerelle di carta arrotolate scritte su un lato - la fissazione delle segnature e il lavoro di digitalizzazione é veramente complesso. Esso comporta anche, oltre a interventi di conservazione, lo studio e, appunto, la catalogazione dei documenti in collaborazione con Istituzioni giapponesi facenti capo al National Institute for Humanities (NIHU).

2.8. Conservare le riproduzioni digitali

La conservazione delle riproduzioni digitali é un aspetto estremamente importante e di delicata valutazione. Agli inizi del fenomeno-digitalizzazione questo aspetto non era (nè forse poteva essere) adeguatamente considerato. Si conservavano i materiali su nastri (o su grandi dischi o su piccoli dischetti: dipende dall′etá delle persone per avere ricordi piú o meno articolati al riguardo), ma non era certo sufficiente. Soprattutto non era sufficiente conservare in qualche modo, per poi avere la sorpresa che il supporto usato non era piú accessibile e quel formato non era piú leggibile nelle nuove strumentazioni. In questi ragionamenti entrano in gioco sia l′evoluzione tecnologica (che ha fatto e continua a fare passi da gigante) sia gli interessi economici (cambiare la strumentazione rendendo necessaria la nuova versione é di fatto una costrizione all′acquisto, a cui si aggiunge l′attrattiva spesso affascinante del nuovo; cosí si lasciano dietro ″fossili inutilizzabili″: ma, se questo avviene per un cd o un dvd in casa o per una propria raccolta di fotografie, pace; ma se avvenisse per un progetto che si propone come permanente, da non rifare daccapo, la conseguenza sarebbe di una gravitá ingiustificabile...).Bisogna quindi affrontare questa tematica per garantirsi una adeguata conservazione per il futuro. Oltre alla creazione di idonei disaster recoveries (e si deve tenere presente che ogni attivitá informatica richiede di conseguenza lo stanziamento di fondi per la conservazione informatica dei dati e per la manutenzione delle ″macchine″ in futuro), si deve compiere la scelta di un formato di conservazione. A questo proposito le riflessioni compiute in Biblioteca Vaticana hanno condotto alle seguenti scelte:

- Formato jpeg (Joint Photographic Experts Group). é lo standard piú utilizzato di compressione delle immagini fotografiche, e viene abitualmente utilizzato per le immagini poste sul web; tuttavia non é formato di conservazione, in quanto non garantisce il dato da trasformazioni e deterioramenti quando venga utilizzato.

- Formato tiff (Tagged Image File Format). é il formato di scambio piú utilizzato (oltre allo stesso jpeg). Non nasce tuttavia come formato di conservazione, pur essendo usato ampiamente in ambito bibliotecario a questo scopo. Inoltre é formato proprietario e - per sè - dipende dalle scelte della societá che lo ha progettato: tiff é stato creato da Aldus nel 1986 ed é stato fatto evolvere sino alla sesta versione, datata 1992; il marchio é tuttora detenuto dalla societá Aldus, che é stata peró assorbita da Adobe). é un formato molto diffuso per la memorizzazione di foto, perchè si possono inserire nel file informazioni e parametri legati al dispositivo con cui é stato creato (macchina digitale, scanner, ecc.); inoltre le immagini non subiscono perdita di qualitá nei vari passaggi cui possono essere sottoposte tra un dispositivo e l′altro (é tuttavia limitato a 4 GB, poichè lavora a 32 bit). Suo grande vantaggio é la massiccia diffusione e il fatto che é possibile usarlo all′interno di moltissimi programmi. Suo svantaggio é che non solo bisogna conoscere esattamente le sue specifiche per avere accesso alle informazioni contenute in un file, ma che dietro questo formato c′é appunto una societá privata, che potrebbe in ogni momento decidere per motivi economici di limitarne l′uso o di introdurre royalties, almeno in ambito professionale.

- Formato fits (Flexible Image Transport System). é un formato specifico per la conservazione (long term conservation) ed é estremamente lineare. é stato elaborato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso dalla NASA ed é usato per la conservazione dei dati inerenti le missioni spaziali e anche in astrofisica e in medicina nucleare: ha il pregio di essere un formato non proprietario (non legato cioé a societá e alle loro decisioni o esiti futuri, come é invece il formato tiff), in quanto affidato alla comunitá scientifica internazionale che lo aggiorna periodicamente da piú di quarant′anni, rivelandosi quindi estremamente flessibile. Grazie alla collaborazione della Biblioteca Vaticana con lo IAU FITS Working Group (l′istituzione che governa il fits nel mondo) se ne sta predisponendo la specifica adattabilitá alle esigenze della digitalizzazione finalizzata ai beni culturali (va rilevata l′importanza e la positivitá di questa collaborazione fra mondo umanistico e mondo strettamente tecnico-scientifico).

La Biblioteca Vaticana ha scelto, per la long term conservation il formato fits, utilizzando gli altri formati per la pubblicazione su web e per lo scambio con le altre Istituzioni. Si tratta di una scelta logica e rassicurante, che deve tuttavia fare i conti con la refrattarietá del mondo bibliotecario (dei beni culturali) ad affrontare la tematica secondo questi aspetti innovativi (in altri termini: si segue la modalitá comunemente adottata, senza affrontare la tematica nella sua prospettiva complessiva di long term conservation). Questa scelta ci pone - ritengo - in posizione innovativa (anche coraggiosa). Talvolta ci pone in difficoltá nella definizione dei parametri della cosiddetta best practice come sono oggi considerati soprattutto in ambito anglo-sassone, quando essi siano richiesti come condizione, secondo l′uso comune, per la concessione di finanziamenti.

2.9. Test bed

Un elemento di fondo, che costituisce anche la prima fase del lavoro ma che é anzitutto una procedura metodologica fondamentale, é stata la scelta di procedere anzitutto affidando la valutazione dei vari aspetti a una commissione di esperti e successivamente con un test bed, cioé con un ″banco di prova″ che permettesse di verificare, in un processo a campione, la fattibilitá e le criticitá del processo stesso.Osservo che questa affermazione vale per gli inizi ma si é di fatto estesa al progetto di digitalizzazione nel suo sviluppo successivo. I vari punti delle scelte di fondo elencati sin qui, a ben guardare, sono certamente da collocare agli inizi (gli inizi della riflessione e i risultati del test bed); ma il modo e i dettagli con cui li ho esposti derivano da ulteriori chiarificazioni e precisazioni che é stato possibile compiere lungo gli anni di lavoro che abbiamo alle spalle.

é stato pertanto elaborato un procedimento, che é stato quindi sottoposto a verifica e sorvegliato nei suoi risultati e nella sua fattibilitá: riflessione e pratica insieme hanno prodotto una ricchezza di ″sapienza″ concreta. Si é cioé attuato - penso - quanto indicavo all′inizio parlando di ″tradizione″ (1.1.): «Si tratta - dicevo - di mettere alla prova un sistema complesso, per farlo diventare un servizio». In particolare il workflow si é precisato e meglio strutturato, e mi sembra di poter affermare che ci sentiamo piú solidi oggi nell′affrontare il lavoro di digitalizzazione.

Qualche ulteriore dato sul test bed: ne fu annunciato l′inizio il 23 marzo 2010 e fu concluso nel dicembre successivo. Per la digitalizzazione degli 80.000 manoscritti si giunse a prevedere complessivamente circa 40 milioni di pagine da digitalizzare, pari a 45 milioni di miliardi (4515) di byte, nella piú alta definizione possibile (come detto, al punto 2.3., da 400 a 800 dpi, salvo eccezioni).

Si é scelto, in linea generale, di fare le riproduzioni con scanner (nello specifico scanner della ditta Metis Systems, sperimentati come i piú idonei) a preferenza di dorsi digitali applicati a macchine fotografiche, in quanto gli scanner permettono una miglior resa fotografica. Ovviamente si deve prestare grande attenzione a non recare danni ai manoscritti: per questo motivo si é poi proceduto ad applicare agli scanner, per i casi nei quali sia necessario, dei leggii flessibili che permettano di fotografare aprendo il manoscritto a meno di 180° (sino a un minimo di 100°/110°). Per i casi nei quali si é deciso l′uso di macchine fotografiche, si é scelto di usare una macchina Hasselblad da 50 Mpixel. A confermare una duttilitá che é stata applicata anche su questo fronte, per il progetto dell′Universitá di Heidelberg, agli operatori, provenienti dalla Germania e operanti con criteri elaborati in quella universitá, é stato concesso l′utilizzo di macchine fotografiche al posto di scanner (la scelta presenta tuttavia anche aspetti di limite, perchè il risultato delle immagini non ha la stessa perfezione che si ottiene con gli scanner).

Una duttilitá di altro tipo - pienamente giustificata e doverosa - riguarda l′utilizzo di scanner speciali per riprese ad altissima definizione sia a luce normale sia a raggi ultravioletti, preparati dalla societá giapponese Toppan Company: essi servono per compiere riproduzioni di manoscritti palinsesti, facilitandone cosí la lettura della scrittura inferiore (si tratta di un progetto a latere molto importante, anche se molto limitato nel numero dei manoscritti digitalizzati).

2.10. Collaborazioni di ambito tecnico

Anche la strutturazione tecnica non puó essere lasciata al caso. Per avere dei server adeguati per la conservazione dei dati informatici e per un disaster recovery, da un lato si devono possedere le competenze tecniche, cioé si deve avere un ced (centro elaborazione dati), persone con adeguata competenza e specializzazione e macchinari ben funzionanti e aggiornati; e d′altro lato si deve avere una serie di intese (contratti) con le societá specializzate nel ramo.Si tratta di aspetti affidati a personale specificamente specializzato. Ma si tratta allo stesso tempo di aspetti che, a vari livelli di dirigenza e di responsabilitá, devono essere sufficientemente considerati e compresi: si tratta di scelte che non possono essere meramente lasciate ai tecnici (per le conseguenze amministrative che ne derivano: si pensi a tutti gli aggiornamenti e manutenzioni; per le conseguenze in ambito di indirizzo: che cosa si voglia privilegiare, quali forze si possono dedicare ecc.).

In Vaticana quello che sto dicendo si é concretizzato nei seguenti passi:

- Anzitutto si provvide a costruire un ambiente-ced che fosse strutturato in forma sufficiente per le prime fasi e fosse predisposto per successive integrazioni e ampliamenti. In concreto si predisposero ″isole″ climatizzate nelle quali collocare i server, si fece in modo che la climatizzazione all′interno delle isole fosse il meno dispersiva possibile (anche a fini di risparmio), si predisposero tutte le garanzie di sicurezze da ammanchi di energia, da pericoli di surriscaldamento o di altro genere, si previdero forme di pronto intervento per ogni evenienza. Fu questa la prima intesa con la societá internazionale EMC2 (una societá che sviluppa, fornisce e supporta infrastrutture per l′information technology per lo storage, la business intelligence e la virtualizzazione), che ha operato tramite la societá Dedagroup (e con armadi climatizzati della societá Rittal).

- A processo ormai avanzato, piú di un anno fa, si é compiuto un ulteriore passo in avanti grazie a una intesa con NTT Data, una societá giapponese di servizi tecnologici di particolare rilievo in tutto il mondo per la sua competenza nell′ambito delle strutture informatiche e della comunicazione, e che prevede la digitalizzazione di tremila manoscritti in quattro anni. Preceduta da circa un anno di incontri e di verifiche sulle procedure e sulle modalitá operative adottate in Vaticana, questa intesa é stata sottoscritta il 20 marzo 2014 . NTT Data ha quindi manifestato di condividere lo spirito di questa impresa e ha ugualmente compreso e fatta propria l′impostazione stessa del progetto costruito dalla Biblioteca Vaticana: questo riconoscimento alla Biblioteca Vaticana da parte di una societá di grande esperienza qual é NTT Data ci ha confortati e confermati nella via intrapresa.

Cioé:

- anzitutto é necessario che l′approccio tecnico sia affrontato in modo estremamente preciso e strutturato;

- inoltre non é una scelta fatta una volta per tutte ma comporta continui aggiornamenti e perfezionamenti, che societá altamente specializzate possono aiutare a compiere;

- nei casi di miglior intesa (quando cioé aspetto tecnico e condivisione del progetto culturale vengono ammirevolmente a intrecciarsi) da queste innovazioni viene a crearsi una nuova ampia possibilitá di sviluppo del progetto stesso.

3. Osservazioni e conclusioni

La digitalizzazione di 80.000 manoscritti é un′operazione complessa, che ha richiesto molteplici riflessioni e perfezionamenti (e adattamenti) di percorso. Riteniamo ora di avere un workflow adeguato. Non abbiamo tuttavia una tempistica prestabilita. Preventiviamo di poter giungere in quattro anni a un numero di manoscritti digitalizzati on line di almeno 10.000 (se non 15.000). A oggi (24 settembre 2015) sono stati pubblicati on line 2.744 manoscritti e 626 incunaboli; sono tuttavia giá digitalizzati, anche se ancora in attesa di essere posti on line numerosi altri manoscritti.Dalle richieste di digitalizzazione proposte da studiosi (affinchè si metta in lavorazione questo o quel manoscritto), si comprende l′interesse da parte degli studiosi. Analoga osservazione puó essere fatta a partire dall′interesse delle collaborazioni piú ampie pervenute (e ricordate in questa presentazione). In Sala (Sala Manoscritti 2) le postazioni per l′uti-lizzo delle immagini digitalizzate dei manoscritti sono ampiamente usate. Abbiamo segnalazioni estemporanee di consultazione di manoscritti on line da parte di questo o quello studioso (anche qualche email di apprezzamento esplicito). Purtroppo non abbiamo potuto fare rilievi piú specifici. In ogni caso, esserci impegnati in questa impresa ha condotto la Biblioteca Vaticana a un grande sforzo, non solo economico grazie anche ad aiuti ricevuti per specifiche parti del progetto, ma anche organizzativo: tutta la struttura di una Biblioteca, con un personale giá impegnato nelle varie mansioni, si trova coinvolta e in parte sbilanciata. Solo qualche esempio:

- il Dipartimento dei manoscritti, per la scelta dei manoscritti e della cover page, cioé della pagina scelta come ″copertina″ quando si accede alla prima visione del manoscritto, oltre che per l′eventuale (quando prevista) descrizione degli stessi manoscritti;

- il Laboratorio di restauro, per la presa effettiva dei manoscritti dal deposito, per il controllo del loro stato conservativo prima e dopo la digitalizzazione e per la compilazione di una scheda sullo stato del manoscritto stesso e sulla possibilitá e modalitá di apertura del manoscritto nel procedimento fotografico (con eventuali minimi interventi per garantirne la manipolabilitá in sicurezza);

- l′Economato (e altro personale dei Laboratori), per il trasferimento dei manoscritti agli ambienti dove viene effettuata la digitalizzazione;

- il Laboratorio fotografico, che, con turnazione dei suoi membri, é sempre presente laddove operano i fotografi con gli scanner (oggi una ventina di operatori appositamente addestrati, con due turni di lavoro, sino a una cinquantina previsti entro la fine del quadriennio; con la supervisione di un tutor ogni cinque operatori, per confrontare le riproduzioni con il manoscritto originale per i colori, la sequenza delle pagine ecc.), sia per un controllo di tipo generale sia, in specie, per un′ulteriore supervisione e verifica di dettaglio dopo quella dei tutor e per la validazione delle immagini cosí da poterle pubblicare on line;

- il Coordinamento dei Servizi Informatici e il Centro Elaborazione Dati, per l′approntamento di tutte le procedure, per il loro corretto funzionamento, per il mantenimento in essere dei server e per l′immagazzinamento delle immagini sia in sede sia in un disaster recovery.

In altra sede mi é capitato di descrivere la biblioteca come luogo di dialogo, perchè non si studia e non si produce ricerca se non facendo dialogare i propri risultati con quelli di altri: C. PASINI, Dialoghi in biblioteca e oltre. Mantova, 4 settembre 2014, in Civiltá mantovana 50/139 (primavera 2015), pp. 137-141.

Qui mi preme osservare che anche il lavoro, in genere, per costruire bene qualcosa, necessita di dialogo o, se si vuole, di collaborazione intensa e operosa (e talora anche faticosa). Fra l′altro, é un dialogo dove cultura umanistica e competenze tecniche trovano vie buone e adeguate per costruire insieme: e non é cosa scontata. In ogni caso quel che si é fatto é frutto di questo dialogo e collaborazione ai piú svariati livelli: in questo spirito ci é lecito guardare avanti, ringraziando tutti coloro che giá stanno dialogando e collaborando.

Concludo osservando che il tema é di quelli molto sentiti in ambito biblioteconomico: il Consiglio dei professori della Scuola ha pensato di farne una sorta di tema ricorrente lungo quest′anno, affrontandolo da vari punti di vista, ad esempio visitando i laboratori di digitalizzazione, ma anche parlandone in altre occasioni e suscitando interrogativi e discussioni. Personalmente sono contento di aver aperto l′anno accademico condividendo qualche riflessione su uno dei progetti di maggior impegno della Vaticana in questi anni.